まず大前提として「往古の田子の浦の場所は現在の静岡県富士市田子の浦港と同一視できるものではない」ということは広く知られている通りであり、敢えて言うまでも無いだろう。

|

| 『東海道五十三對』「興津 田子の浦風景」 |

上の絵は『東海道五十三對』のうち「興津 田子の浦の風景」という作品である。また歌川広重『十三次名所圖會』の「江尻 田子の浦 三保の松原」といった作品名からも分かるように、近世「田子の浦」は「興津」や「江尻」といった地域とセットで描かれてきた。

「興津」と「江尻」同士は隣接地であるが、両地域共田子の浦港からはかなり距離を隔てる形となる。上で言う「往古の田子の浦の場所は現在の富士市田子の浦港と同一視できるものではない」ということが、直感的にも感じ取れるだろう。

静岡県民はこれらの地名は良く知っており、それら地域と一緒に描かれていることから、現在の富士市田子の浦港周辺とは地域を異にするということは県民であれば感覚として皆分かっていることである(とはいっても一定の知見を有する人であるが)。従って歴史的地名の「田子の浦」と「田子の浦港」は分けて用いられる必要性があるが、口語的には徹底されていないのが現状であり、会話に齟齬が生まれやすいという問題がある。これは、我々静岡県民が反省すべき点であろう。「ワシントン州」と「ワシントンDC」の区別がつかない人が居るように、難しい部分であろうか。

では実際、歴史的には何処なのかといえば、大きく以下の2つが指摘されてきた。

- 西端を薩埵峠とし東端を由比・蒲原まで

- 西端を薩埵峠以西まで含め東端を由比・蒲原まで(つまり「興津」や「江尻」も含む)

つまり薩埵峠より西側を含めるか含めないかで、基本的には分かれるのである。また「由比のみ」「蒲原のみ」という考え方もあるので、概ね以下のように分けられる。

<田子の浦所在地の主要な説>

- 西端を薩埵峠とし東端を由比・蒲原まで(=現在の清水区)

- 西端を薩埵峠以西(「興津」や「江尻」も含むということ)とし東端を由比・蒲原まで(=現在の清水区)

- 由比のみ(=現在の清水区)

- 蒲原のみ(=現在の清水区)

- 庵原郡全域(=現在の清水区*2)

- 静岡県富士市説

- 海上説

- 千葉県鋸南町説(『千葉県立東部図書館だより』2016年11月第57号等を参照)

- 伊豆説

熱視線=田子の船上から詠む? 万葉集・山部赤人の和歌(2018年9月6日 伊豆新聞)

(冒頭略)実は西伊豆の田子から見た富士山を船上で詠んだ―との新説を唱える人がいる。富士市側からでは富士山が近すぎ、伊豆西海岸から海越しに見た景色だとし、平城京(奈良時代の都)跡で見つかっている堅魚[かつお](鰹節[かつおぶし]の原形、かたうおともいう)を納めた田子の木簡も、後押しする材料の一つ―と主張する。(中略)田子の浦ゆ…の歌が伊豆西海岸の田子で詠まれたーと提唱するのは愛媛大名誉教授の細川隆雄(68)さん=兵庫県川西市=。(中略)

「赤人は通説の陸路ではなく、船で移動していたのであろう。『田子の浦ゆ打ち出でてみれば』の『打ち』は、閉ざされたところを打ち破るーとの意で、『田子』の『浦』(岩が入り組んだ港)から展望の開けた見晴らしの良い海上に出たと解釈できる…」(中略)

富士市文化振興課文化財担当の井上卓哉さん(41)は「西伊豆で詠んだとは考えられない。荒堅魚[あらがつお]の木簡は富士や沼津のものも平城京で見つかっている」と疑問を呈す。ただ地名は読み(音)が重要で、知っている漢字を充てるケースが多々見られたという。(中略)

富士山と和歌を研究する富士宮市の県富士山世界遺産センター学芸課の田代一葉准教授(39)は「国文学研究の成果では薩埵峠を越える際に詠んだーというのが一般的見方」と指摘した。(以下略)

|

田兒之浦従は、田兒の浦より、沖の方へといふ意なり(中略)打出而見者は、打は、いひおこす詞にて、上に云り、田兒の浦より、海の沖の方へ船漕出て、不盡山を見れば、といふ意なり

【田子の浦の初見】

何かについて調べるとき、まず「初見」(この場合で言えば「田子浦」という言葉が史料上現れる最初のもの)にあたるということが重要であろう。「田子の浦」の初見は、『万葉集』の田口益人の歌である。

『万葉集』には「田子の浦」を含む歌が数首認められる(巻3-297,巻3-318,巻12-320)。決して、山部赤人の歌だけではない。従って、古来の田子の浦を考える際、単純にその数首にまずあたるべきなのである。そうすれば、同時期の田子の浦の姿が見えてくることになる。ここでは初見の「巻3-297」に着目したい。

田口益人大夫、上野の国司に任けらゆる時に、駿河の浄見﨑に到りて作れる歌二首

廬原の 清見の崎の 三保の浦の ゆたけき見つつ 物思ひもなし(『万葉集』3-296)昼見れど 飽かぬ田子の浦 大君の 命畏み 夜見つるかも(『万葉集』3-297)

まず題詞から、上野国の国司に任じられ同地へ赴いた際に駿河国で作った歌であることが分かる。この時点で、田子の浦が駿河国に位置することは確実である。これだけのことが初見からでもわかるのだから、「千葉県鋸南町説」といったものは単純に調べが圧倒的に足りないとしか言いようがない*1。

ここでは田口益人の歌から①駿河国に田子浦が所在する②少なくとも庵原郡に田子の浦はかかる、の2点が分かるということが押さえられれば問題はない。

【『万葉集』の山部赤人の歌と改変歌の登場】

まず『万葉集』から引用する。

山部宿祢赤人望不盡山歌一首 并短歌

天地之 分時従 神左備手 高貴寸 駿河有 布士能高嶺乎

天原 振放見者 度日之 陰毛隠比 照月乃 光毛不見 白雲母 伊去波伐加利

時自久曽 雪者落家留 語告 言継将往 不尽能高嶺者

田兒之浦従 打出而見者真白衣 不尽能高嶺尓 雪波零家留

上は万葉仮名であり、それを書き下したものが以下である。

山部宿祢赤人 富士の山を望る歌一首 并せて短歌

天地の 分れし時ゆ 神さびて 高く貴き 駿河なる 不尽の高嶺を天の原 振りさけ見れば 渡る日の 影も隠らひ 照る月の 光も見えず 白雲も い行きはばかり 時じくそ 雪は降りける 語り継ぎ 言ひ継ぎ行かむ 不尽の高嶺は(長歌)田子の浦ゆ うち出でてみれば 真白にそ 不二の高嶺に 雪は降りける(反歌)

このうち「反歌」のみ取り上げられることも多いが、この「長歌」と「反歌」はセットであるため、本来は並べて考えられるべきである。しかし今回はあくまでも田子の浦の地理を考える試みであるので、反歌のみを見ていきたい。

|

| 賀茂真淵 |

この歌に対する造詣が深い人物として、賀茂真淵は挙げられるだろう。真淵は各著作で和歌評を述べているが、その中でも真淵の和歌考が凝縮された『宇比麻奈備(ういまなび)』の記述が知られる。特に以下の箇所はよく知られている。

さて此田子のうらより打出て見れば不盡の高ねの雪の真白に天に秀たるを、こはいかでとまで見おどろきたるさま也、何事もいはで有のままにいひたるに、其時其地その情おのづからそなはりて、よにも妙なる歌也、赤人は短歌に神妙なる事此一首にてもしらる、田兒之浦従 の従は、古へ由とよみて、卽与利といふことなれば、此歌もたごのうらゆとよむべし、かくて過こし議もここも同じ田兒の浦ながら、かの山陰を打出て望し故に、田兒の浦打ち出てみればといへる也

例えば『宇比麻奈備(ういまなび)』には、赤人や実朝の歌を讃えて眼の前に開けた景色を「ありのままに」言い、「その時、その地、その情」をおのずから詠んだと評しています。技巧を凝らし、我が才知を主張している歌を避け、「吾(われ)といふ事のかろきをみよ」と。これは今の世の風潮とは正反対の考えです。

田子の浦に うち出でてみれば白妙の 富士の高嶺に 雪は降りつつ

- 「田子の浦にうち出でてみれば白妙の富士の高嶺に雪は降りつつ」の歌を、山部赤人の言葉として紹介

- "『新古今和歌集』の山部赤人の歌"という言い方

- "『百人一首』の山部赤人の歌"という言い方

実はこれ、すべて"(本来は)適切ではない"表現となります。原則、改変歌は山部赤人の言葉ではない。そして実際はこの点に配慮されることがないので、多くの人は困惑しやすいという背景がある。親切な場合、「…雪は降りつつ/山部赤人(改)」等と表記すべきなのである。

しかし不親切であることが殆どで、人々が赤人の言葉であると誤解してしまっている。これは現代の人間の叡智で、もう少し工夫すべき部分であろう。古文書学では古文書が写しであれば「写」と加えられるのに、国文学の分野ではそういう工夫がない。不思議である。

しかしこの改変の事実そのものが、そもそも大きなヒントではないかと思う。つまり「何故改変する必要性があったのだろうか」ということなのである。

上の記事でも登場した田代氏が(田代2017)で以下のように分かりやすく説明している。

平安時代に仮名な成立する以前は、漢字・漢文を用いて日本独自の言葉を書き記しました。時代を経るに従い、それらは読めなくなり、文法も変わってしまったことから、『万葉集』を理解することは難しくなってしまいました。それを後世に歌人たちが研究し、解釈したのが2の形(註:『新古今和歌集』の改変歌のこと)なのです。

多くの万葉学者が指摘しているように、後世の人々が読めなくなってしまい、その時代の読みを充てたという解釈で良いだろう。

【何故田子の浦の比定地が多様なのか】

山部赤人の歌は広く流布され、『新古今和歌集』に収録され、そして『百人一首』にも採用された。この幅広い流布が、田子の浦の比定地の多様化を生むこととなる。

(澤瀉1941;p.214)は以下のように説明する。

抑も田兒の浦と富士とを結びつけたものが、赤人の作であり、従ってこの歌に對する尊敬の念から最も富士のよく見える所として岩淵驛附近を田兒の浦に擬しようとする事は、當然古人もまた試みたところと想像せられる」としているように、中世の人々が当歌に対する尊敬の念を抱く中、富士山の眺望が良い地点を比定したのだろう

中世の人々は万葉仮名が理解できないまでも、仮定として富士山が眺望できる地域を比定したのだろうという意味であるが、私もそのように思う。

(土屋1959;p.391)には以下のようにある。

又富士川左岸の所謂田子の浦村の松原つづきも目の下である。私もかつては彼の海岸に出かけて太刀魚釣の仕掛をする老人及びその子息と12時間話して遊んだことがあった。けれど其の田子の浦の名は富士山が見えるがために赤人の歌によって命ぜられたものであることは最早疑う餘地はあるまい。

土屋文明は赤人の詠地を蒲原を出て岩淵との中間辺り(=庵原郡に該当)としているのであるが、一方で「田子の浦村」(富士郡)という名称は富士山が見える地であるがために赤人の歌になぞらえて形成されたものとしている。つまり赤人の詠地は庵原郡で、田子の浦村の場所ではないとしている。

|

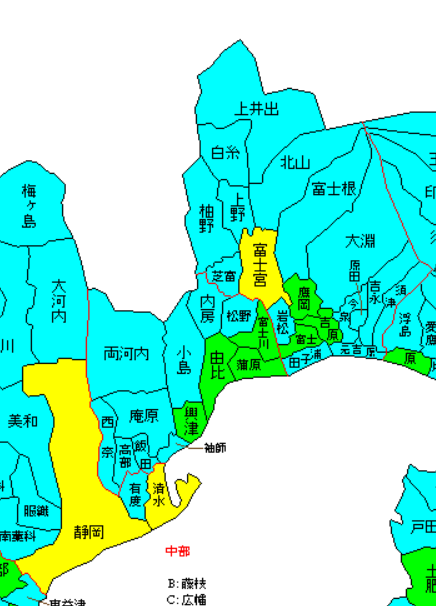

| 1942年6月1日の静岡県。蒲原町に隣接する田子の浦村 |

これは私も同意するところである。富士郡には「田子」という地名は認められていたが、この「田子の浦村」という自治体名は赤人の歌になぞらえて形成されたものでしかないと考える。このあたりの背景も、比定地拡大に繋がっていったと考えられる。

このような先人の指摘は傾聴すべき部分が過分にあり、それを総合すると以下の経緯が考えられる。

山部赤人により田子の浦を題材とした歌が詠まれる

↓

時代を経て中世になると万葉の時代の言葉が分からず、単純に富士山が見える地帯を当てはめる

↓

実際の田子の浦より遥かに広い地域を指す考えが誕生する

こうして「田子の浦」の誤解が広まっていったと考えられる。我々は"改変の事実"と"歌の知名度"にもう少し向き合う必要があるのかもしれない。

我々は中世の人々とは異なり万葉仮名を解することが可能な環境にあるので、山部赤人の意図を汲み取れる状況下にある。それを等閑視しないことが肝要であろう。【田子の浦の本当の初見?】

「駿河国風土記逸文」の「てこの呼坂」に「田子のうら」が確認され、『古事類苑』にも引用されている。この記録はあまり注目されることが無いが、極めて重要である。

『風土記』は713年に元明天皇の詔をうけ諸国が作成した地誌である。しかし諸国で成立時期が異なる上に、「駿河国」の風土記、即ち『駿河国風土記』は現存していない。しかしその逸文(断片的に伝わった文章)が僅かに残り、その1つが「てこの呼坂」であり、下河辺長流の『続歌林良材集』に収録されている。風土記の逸文ということで内容は8世紀まで遡ることができる潜在性があり、それ故にこの記録が重要となってくる。つまり「てこの呼坂」の内容は『万葉集』を先んじる可能性をも否定できない。

(鈴木2010;p.17)は、逸文の「三保松原」の内容を引用する形で『駿河国風土記』の成立時期について若干の検討を加えている。同論考によると、奈良時代に「三保」という地名が確認されておらず、また「風土記の案ずる」という文言から逸文自体は古代の風土記の記事を倣ったものと考えられ、「古風土記」と同時期でないと考えられるという。

しかし同論考でも指摘されるように相当古い記録であることは変わりないと言え、検討を加えていくことが重要であろう。さて、下河辺長流の『続歌林良材集』には以下のようにある。

て子のよひ坂の事

一 東路のてこのよびさかこえかねて山にかねむもやとりはなしにあつまちのてこのよひ坂越ていなはあれは戀んな後は相ぬとも

右するがの國の風土記に云、廬原郡不來見の濱に、妻をおきてかよふ神有。其神つねに岩木の山より越て來るに、かの山にあらふる神の道さまたくる神有て、さえきりて不通。件の神あらさる間をうかがひてかよふ。かるがゆへに來ることかたし。女神は男神を待とて、岩木の山の此方にいたりて夜々待に、待得ることなけれは、男神の名よひてさけふ。よりてそこを名付て、てこの呼坂とすと云々。てことは東俗の詞に、女をてこといふ。田子のうらも手子の浦なり。上の二首はかの男神の歌といへり。女神の歌に云。

岩木山ただ越きませいほさきのこぬみの濱に我たちまたん此うたも萬葉集に入られ侍り。いほ崎はいほ原の崎なり。こぬみの濱は男神の來ぬよりおへると云々。

意訳は「Wikipedia」に記されているが(該当箇所すべてを意訳したものではない)、つまりは廬原郡の話である。「風土記の案ずる」と「するがの國の風土記に云」は同じ意味であり(風土記を参照したと解釈できる)、「田子のうらも手子の浦なり」の箇所も風土記の記録を受けて後世に付加されたものであろう。従って古風土記より時代は下ると思われるが、それ相応の古い時期に既に認められた箇所と見るべきである。

ここで重要なのは「女神が岩木山の向こうで男神を待ち、男神の名を呼んでいた。よってその場所が「てこの呼坂」と呼ばれるようになった」という話を終えたところで「てこ」は「女」を指す東の言葉であるとし、そして田子の浦の地名が登場することである。

「田子の浦」の地が「てこの呼坂」の地と何の縁もなければ、田子の浦が引き合いに出されることはないだろうし、田子の浦が庵原郡に所在するからこその流れと言える。従って「駿河国風土記逸文」のこの記録は、古い時代に田子の浦が庵原郡に所在したことを示す史料と言っても過言ではない。

【『続日本紀』から見る古代の田子の浦を指すもの】

上の伊豆新聞の記事にあるように、「タゴノウラ」は様々な表記がある。これは読みに則して漢字を充てるためであるが、実は「田子の浦」という表記より「多胡浦」の方が古く確認されている。そして『続日本紀』に多胡浦が登場し、極めて重要なことを示唆している。

『続日本紀』天平勝宝2年3月10日条

駿河守従五位下楢原造東人等,於部内廬原郡多胡浦浜,獲黄金献之 練金一分,沙金一分,於是東人等賜勤臣姓

つまり多胡浦浜が廬原郡に所在していることが知られるのである。『六国史』に記されることであるから、誤記ではないだろう。「多胡浦」というと、延慶本『平家物語』もこの表記である。

昔、朱雀院御宇、将門追討ノ為ニ、宇治民部卿忠文奥州へ下リケル時、此関ニ留リテ、唐歌ヲ詠ケルトコロニコソト、哀レニオボヘテ、多胡浦ニテ富士ノ高根ヲ見給ヘリ

天平勝宝2年というのは750年であるから、これら古い時代の記録は総じて庵原郡であることを示す形となっている。むしろ、田子の浦を庵原郡としない理由が見当たらない。

【中世の田子の浦の比定地】

上述したように、山部赤人の歌の流布もあってか、田子の浦の比定地はかなりの多様性を認めている。現在の東田子の浦駅辺りも「田子の浦」に含めるものもあり、ひいては更に沼津市辺りも指すとする史料も存在する。それらを一覧化してみる(成立年を推定し、時代順に並べた)。

| 史料 | 場所 |

|---|---|

| 『更級日記』 | 清見が関より西側 |

| 『東関紀行』 | 蒲原と浮島原の間 |

| 『春の深山路』 | 浮島ヶ原‐原の間 |

| 『十六夜日記』 | 富士川渡河後‐三島の間 |

| 延慶本『平家物語』 | 清見関-浮島原の間 |

| 『都のつと』 | 清見が関-浮島ヶ原の間 |

| 『東国紀行』 | 調査中 |

| 『紹巴富士見道記』 | 清水-伊豆・三島(様々な解釈が可能) |

| 『名所方角抄』 | 三保の入江-浮島ヶ原の範囲 |

きよみかせきはかたつかたは海なるに(中略)きよみかせきの浪もたかくなりぬへしおもしろきことかきりなしたこの浦は浪たかくて舟にてこきめくる

この箇所は帰京の途の記述なので、清見が関より西側に田子の浦があることを示す。「田子の浦は浪たかくて舟にてこきめくる」とあるのをみると、田子の浦自体が海を指すと読めなくもない。これは先の「海上説」を支持し得る材料となるだろう。

蒲原といふ宿の前をうち通るほどに、後れたる者待ちつけんとて、ある家に立ち入りたるに(中略)田子の浦にうち出でて…

廿七日、明けはなれて後、富士川渡る。朝河いと寒し。数ふれば十五瀬をぞ渡りぬる(中略)今日は、日いとうららかにて、田子の浦にうち出づ。(中略)伊豆の国府といふところにとどまる。

『十六夜日記』は、富士川を渡河した先に田子の浦があるとしている。しかし田子の浦の次には三島が記されており、この間は相当な距離を隔てていることになるため、実際は何処を指して田子の浦としているのかは全く分からない。

次に『春の深山路』を見ていきたい。

浮島が原はただ砂路に芝のみぞ生ひたる。北は富士、裾は広き沼なり(中略)田子の浦波まことにひまなく立ち騒ぐさま、いと面白し。沼のいと広きに群居る鳥の羽音、小舟に棹さして通ふ賤の有り様、絵にかかまほし。

富士川を渡河した後も田子の浦について言及していない一方で、浮島原に至った箇所で田子の浦について言及している。

『都のつと』には以下のようにある。

清見が関にとまりて。まだ夜ふかく出侍るとて。おもひつづけ侍りし。

清見かた波のとさしもあけて行月をはいかによはの関守

たたぬ日もありとききし田子の浦なみにも。たびの衣手はいつとなくしほたれがちなり。(中略)それよりうき嶋が原を過。

清見が関以後で浮島ヶ原より手前を指している。

『東国紀行』には以下のようにある。

田子の浦とはこの辺にやなどと尋ねたれば、清見が関のこなた六里ばかりのほど、みな田子の浦となむ

六里であれば浮島ヶ原は含まれないであろう。『紹巴富士見道記』 に関しては、断定しずらい書き方である。

『名所方角抄』 には以下のようにある。

田子浦 富士ハ河より少東也岩もとへ五十町斗也かんはらよりハ東也 三保の入江より浮島かはら傳の浦おしなへて田子の浦と惣名に云なり清り清見奥津なと其内の小名也

とある。三保松原すらも田子の浦であるとする。ここでは、史料によって指す場所が全く異なり統一されていないということが分かれば問題はない。

【古文書から考える】

古文書、ここでは今川氏・武田氏・後北条氏の発給文書等を確認してみる。すると意外なことが分かったので、記しておこうと思う。番号は『戦国遺文』のものである。

まず「タゴノウラ・タゴ」の使用例である。

| 表記 | 場所 | |

|---|---|---|

| 今川氏 | なし | |

| 武田氏 | 多子浦(3111号) | 不詳 |

| 後北条氏 | 田子(1567号) | 賀茂郡 |

| 田古浦(4144号) | 賀茂郡 | |

| 多古(4736号) | 賀茂郡 |

武田氏の一例は「武田勝頼」の願文であり発給文書ではなく、また漢文調による古典からの引用と呼べるものであり、場所も定かではない。むしろ「タゴノウラ/タゴ」といった時、賀茂郡の地名がよく見られるという状況であり、本稿で取り上げた「田子の浦」は地名としては用いられてないと言って良い。

次に吉原湊について考えていきたい。現在の田子の浦港は「吉原湊」ないし「雄度港」(井上2017;p.64)と呼ばれていた。つまり本来「吉原港」とされるべきものが「田子の浦港」と呼びを変えられたことになる。

調べてみた所、吉原湊の用例は他に「吉原津」があった。「吉原川」は現在の和田川のこととされるが、参考として一覧化する。

| 表記 | 場所 | |

|---|---|---|

| 今川氏 | 吉原湊(2154号) | 富士市 |

| 武田氏 | 吉原津(1539号) | 富士市 |

| 後北条氏 | 吉原川(1146号・4740号) | 富士市 |

現代の「田子の浦港」の呼称は、誤解をかなり蔓延させたと言ってよいだろう。

【近世の田子の浦の解釈】

我々が田子の浦の解釈において困惑しているのと同じく、古の人々もそうであった。例えば深草元政は『身延道の記』(身延紀行)の中で、以下のように述べている。

ある人のいはく、多胡の浦は、奥津の事なるべしと。されどいざよひの記に、富士河をわたりて、たごのうらにうちいで、伊豆のこふにいたるとかけり。すべて此わたりを田子の浦とも、田子の入海とも云となり。

大意としては、元政の周りのある人は田子の浦は「興津」であると言っていたが、『十六夜日記』は富士川を東に渡河した先から伊豆にかけてであるとしており、はっきりしないというものである。

富士川を東に渡河したその場所は富士郡であるので、興津が位置する庵原郡ではなくなってしまう。そのため元政は困惑しているのである。

この記録を見るに、『身延道の記』が著された17世紀当時、庵原郡とする考えは一般的であったように思う。「ある人」はその当時の人の考えであるのだから、そうだろう。

実は近世の記録を通してみてみると、圧倒的に多いのは「庵原郡(=現在の静岡県清水区)」とするものである。

従って普通に「歴史的地名の田子の浦は何処か」と言われれば、第一義的には「庵原郡です」という答えにはなってくる。その上で、田子の浦について考察しているいくつかの史料を紹介していきたい。賀茂真淵の『百人一首古説』には以下のようにある。

これらを参考して、清見・おきつ・田子同所にて、清見の東につつきて田子のうら有事を知へし(中略)今のさつた坂の山陰の磯傳ひ、<清見か波の関守といへる、此ところ也>來て其さつた山の東に出れは、不盡ハ向ふ見ならる、<此所、南より東に廻りたる入海の様、かの洞庭湖めきたるに、其東の入江こしに、ふじハ見えたり>これ則田子の浦也

解釈は『宇比麻奈備』と同様であり、田子の浦が庵原郡に所在し、山部赤人の歌は薩埵峠の山陰を過ぎて姿を現した富士山を詠んだものであるとする。私も賀茂真淵の解釈を強く支持するものである。

【近世の諸家による警鐘】

駿河国の地誌に『駿河志料』がある。この見解は、駿河国における最大公約数的な理解を示すものと言えるだろう。

『駿河志料』は『東国紀行』『都のつと』『富士見の記』(紹巴富士見道記)『駿河国新風土記』『名所方角抄』『十六夜日記』『萬葉集』について触れている。見識の広さに只々驚かされるところである。これらは既に言及しているので、ここでは言及しない。

『駿河志料』には以下のようにある。

田子

此地は、古郡氏地検の時<延宝年中>村名を然号せり、此地の橋を、古へより田子橋と称しけるに因れるなりと云へり、田子浦は、蒲原郷海辺の名なり

このように「田子浦」と「田子村」を区別するよう指摘している。これと同様の性質を持つ記述は他史料にも確認され、これらは近世の面々による警鐘とも取れるものである。

賀茂郡がそうであったように、「田子」とされた地域は各地存在したであろう。しかし富士郡下の村名としては、時代が相当に下ると言わざるを得ない。私も近世の諸家に続きたいと思う次第である。

また『駿河志料』には、以下のようにもある。

西倉澤より、東は蒲原に至る迄の浦を云ふ、後にはおし並て吉原の辺、加嶋の海岸までをも云ふめり(中略)いつしか富士郡に属せしならんかし

元々は庵原郡域を指す言葉であるが、後に富士郡を含めるようになったという見解であり、本稿もそれを支持するものである。というより、その背景を追求したのが本稿なのである。

【誤認万葉歌碑問題】

富士市には山部赤人の歌の万葉歌碑がある。

(富士市1986;p.843)によると、以下のようにある。

この、田子の浦で詠んだ富士山の歌を石に刻み、多くの人に愛誦されて、後世に伝えたいという声があり、それら市民の願いを結集して、昭和59年8月、歌碑建立の陳情書が市民団体から市当局に提出された。(中略)文化財審議会は「郷土の貴重な歴史文化遺産を理解させ、広く市民に文化を顕彰、普及させるもの」との答申を提出した。そこで昭和60年度当初予算に計上されたのである。

とある。本来ならこのとき、詠地ではないとされることを伝え、留保しなければならないのである。しかしながら富士市は極端に人材に恵まれず、また文化財審議会も機能しておらず、建立への運びとなってしまった。当時も一般に詠地は庵原郡とされていたし、不思議としか言いようがない。

- まとめ

要約すると、以下のような過程が考えられる。

「田子の浦=庵原郡(廬原郡)」であり、和歌の詠地にもなる(万葉の時代等)

↓

中世になると上の時代の和歌の解釈が出来ず、「富士川以東」を比定地とする考えも生まれる。また武家の発給文書にも確認されず、既に日常的に用いられる地名では無くなっていた

↓

近世になると富士郡に「田子村」が生まれ混同されやすい状況となり、諸家が警鐘を鳴らす

↓

田子村が「田子の浦村」となる。1961年の開港時に、かつて「吉原湊」と称された湊地が「田子の浦港」と命名される(≒本来は吉原港となるはずの場所が田子の浦港と名付けられる)

↓

富士市が石碑を建立するなどし、更に誤解が蔓延(誤認万葉歌碑問題)

↓

近世の諸家による警鐘が現実となる

つまり中世の時点で"田子の浦はここである"という共通認識は既に無かったものと考えられる。実際に史料の状況がそれを示しているので、否定できるものではない。

一方で「山部赤人の和歌の詠地は何処か」という問いに対する答えとしては「現在の清水区(旧庵原郡)」ということに何ら変わりはない。特に地理的な知見を有する静岡県民からすれば、この帰結は素直に迎え入れられるものとなっていると言えよう。

富士市の石碑は、清水区に寄贈されてもおかしくはないような代物なのである。石碑建立を断行するといった非文化的行いについては、先人に申し訳ない思いである。しかしこの和歌を愛でてはいけないというわけでもないので、先人たちの警鐘を胸に留めた上で石碑を眺めていけば良いと考える。

- 脚注

- 参考文献

- 澤瀉久孝(1941)『萬葉古径』,弘文堂書房

- 土屋文明(1959)「萬葉紀行―田兒の浦」『現代紀行文学全集 第2巻 (東日本篇)』,修道社

- 富士市(1986),『富士市二十年史』

- 三田誠司(1988)「有間皇子自傷歌二首」『日本語と日本文学 10巻』,筑波大学国語国文学会

- 伊藤博(1996)『萬葉集釈注二』,集英社

- 鈴木紗都美(2010)「羽衣説話考:日中朝に伝承される説話の比較」『日本文学ノート』(45),宮城学院女子大学日本文学会

- 井上卓哉(2015)「富士山へと至る道. ~登山絵図にみる信仰空間のいま・むかし~」

- 『千葉県立東部図書館だより』,2016年11月第57号

- 井上卓哉(2017)、「登山記に見る近世の富士山大宮・村山口登山道」『富士山かぐや姫ミュージアム館報』第32号

- 田代一葉(2017)「山部赤人の富士山の歌」『世界遺産ニュースレター NEWS Letter vol.33』,静岡県世界遺産センター整備課

- 静岡文化芸術大学広報誌『碧い風』,2021春号vol.12

- 『戦国遺文』今川氏編各巻

- 『戦国遺文』武田氏編各巻

- 『戦国遺文』後北条氏編各巻