例えば富士宮市による新富士駅建設費負担(約5億円)のような例とは異なり「①富士宮市に所在する」「②市の文化財を保護することができる」という面は担保されているので、強く反対する立場を積極的に取る必要はない。

あえて「構想を把握した当初より」を太字にさせて頂きましたが、この時期そのものも人によって大きく差異があると思います。そして遅かった側の人々が"私は遅かった!"と述べる例が散見されます。それに対しては、以下のように思います。

それは遅かった側にも間違いなく問題がある

「私は遅かったんだ!」と胸を張って言うことは、褒められたことではありません。平たくいえば「情報を得る能力が人より非力」というだけの話なのですから。2022年6月から7月にかけて地域説明会が数多くの会場で行われており、少なくともそれを把握していた人々より数段ないし数十段認識が遅いことになります。その遅れに対し、胸を張ってもしょうがないわけです。

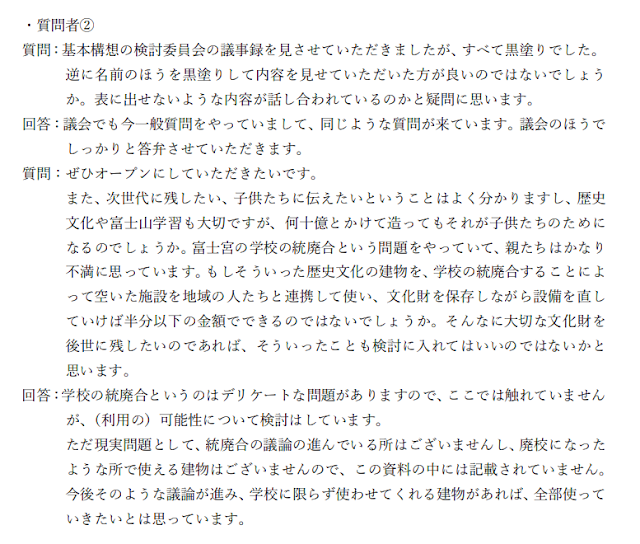

その地域説明会の質問も、レベルの低さに驚きを禁じえないところであり、賛成・反対以前に異なる性質の危惧が芽生えた程です。以下は、そのほんの一例です。

こんな感じがデフォルトです。こんなもの「廃校が決定していると勘違いしていました、すみません」で済む話なのですが、素直に言えないだけでなく、更に恥の上塗りをしている。みっともない事この上ない。

会話が成り立ちません。

まず人として身につけなければならないものがあると感じます。

「あなたはそうかもしれませんが…」としか言いようがないですよね。

上の方もそうなのですが、何故そんなに廃校させたいのかが分からない。この説明会には廃校活動家みたいな人たちが沢山来ています。こんな偏屈な意見が偶然に重なるのは妙であるので、廃校活動家の集まりが存在し、この説明会の場に一堂に会しているのでしょう。

そもそも「賛成」であろうが「反対」であろうが自由なのですが、質問レベルが低いのはまた違った問題となってきます。このように正直"(情報を)把握していようがいまいが、どちらにせよ生産性はない"と感じさせられています。このくらいレベルが酷いと、意見を集約させるにしても、デルファイ法くらいでないと意味がない。

なかなか難しい議題であるので、私の方からは以下の4つの観点からこの構造を紐解いていきたいと思います。

- 市民の気質面の問題点

- 富士宮市の歴史知見の問題

- 「歴史」をめぐる環境の問題点

- 行政側の問題点

その上で皆様と、この構想について考えていきたいというのが、私の提案です。

- 市民の気質面の問題点

まず挙げられるのが「市民の問題点」です。間違いなく、これが1番上に来ると思います。富士宮市民は他の自治体の市民と比べると"客観的に物事を見る能力が劣る"部分があると思います。これは定量化するのが難しいですが、そう言える材料もあります。

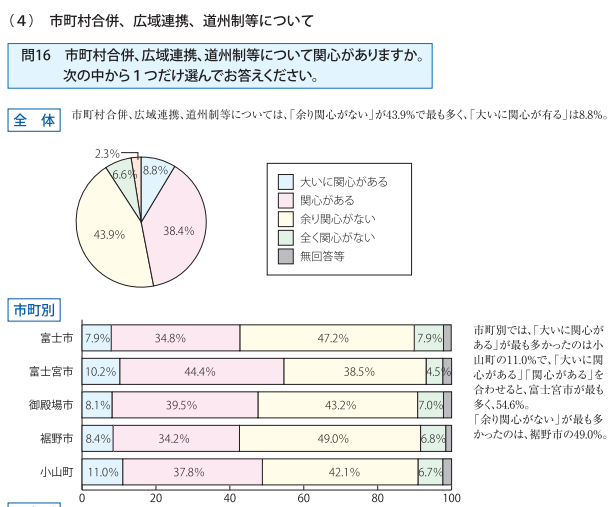

平成21年5月11日に発足した「富士山ネットワーク会議」により、加盟する4市1町(富士宮市、富士市、御殿場市、裾野市、小山町)の住民を対象に2011年に"同様の"アンケートが取られました。概要は、以下の通りです。

すべて同項目のアンケートであり、配布数も人口に応じていることから、各住民の性質を知るのに極めて有用であると言うことができます。偏りのない、平等なアンケートというわけです。

例えば、富士宮市と富士市は生活圏が一致していると言われていますが、アンケート上でもそれが如実に現れています。

富士宮市が「富士市」で30.5%、富士市が「富士宮市」で25.7%ですから、正にそのように言えるでしょう(このグラフ、色が間違っています。また富士宮市で「山中湖村」が多い点も疑義がある)。

このように、実情が現れてくるアンケートなのです。そこから富士宮市民の気質に迫っていきたいと思います。では、それらを見ていきましょう。

富士宮市の「知っている」の割合は2番目に多いです。そして次が注目です。

「大いに関心」と「少し関心」が多いため、"富士宮市民は関心のある人が多い"ということが分かります。そして次も注目です。

明らかに富士宮市が突出しています。そして以下に、富士宮市民の気質が現れているような気がします。

「市町が連携する必要はない」が突出して多く、また「あまり広いエリアでの連携ではなく…」も多いため、まとめると

「期待する」とする富士宮市民が多い一方で、そうではない人は「他の市町と連携したくない」という意思が他市より根強い

このように思っていることがわかります。必ずしも悪いことではありませんが、なんとなく「生産性の無さ」が、うっすら垣間見える気がします。確かに、諸手を挙げて無条件に連携することが必ずしも良いとは限りません。例えば先の新富士駅の例で言えば、5億円をプレゼントするにしても"在来線と接続されるという確からしい状況に限り"と念を入れる必要もあったことでしょう。また接続されないという顛末を知った場合、資金のプレゼントはしないかもしれません。

しかしあくまでも今回の調査からは、少数派の反グローバリズムの濃度が濃いと言えると思います。

このグラフで特徴的なのは「(近隣市町と生活上において)ほとんど関わりがない」の数値が低いことです(→関わりがあると思っている人が多い)。「病院や介護施設に通っている」の項目が多いことから、住民サービスやインフラが%に反映されていることが分かります。

一番上のアンケートから考察するに、富士市の病院や介護施設等に通っていると推察されます。また以下も富士宮市民の独特さを表していると言えます。

全国的に見ても特段財政が悪くない富士宮市ですが、何故か財政不安を感じていることが分かります。これは「新富士宮市史編纂事業の意義と古史料の提供呼びかけ」でも記しているので、是非ご参照下さい(※下部で財政について追記しました)。

これも「大いに関心がある」「関心がある」とする割合が多いです。例に漏れず、富士宮市民の変わりっぷりを表しているように思います。

恐らく、地域アイデンティティーがないのでしょうね。勿論全く違った観点からも語ることはできると思いますが、要はそういうことだと思います。

「富士宮市民だけアンケート結果、違うよね」ということが如実にあらわれています。ここまで来ると、本当に不思議です。

これは相当独特ですね。またこの結果から、以下からの質問は基本的に富士市を念頭に答えているということになります。

「財政状況が良いから」の%が大きいです。これはかなりおかしな現象です。そもそも富士市は、裾野市等と比較すると、特段財政状況が良いわけではありません。もし財政状況で考えるなら、合併相手の市町は「裾野市」が選択肢になってくるのです。しかし裾野市の割合が少なかったということは、かなりの割合の富士宮市民が勘違いしているということになります(問19)。つまりここから分かるのは

富士宮市民の知識不足さ、イメージ先行型である

これが見えてくるわけです。また「親近感がある」・「イメージが良い」・「歴史や文化でつながりが深い」が有意に低いことが分かります。ここから、以下のようにも言えると思います。

生活圏は一致しているが、歴史・文化は同一ではないという意識。また親近感があるわけでもない

これって、なかなか凄いことだと思いませんか?まとめると、以下のように言えてしまいます。

親近感や良いイメージがあるというわけではないけれども財政状況に重きを置きたい気持ちが強いため距離を縮めたいが、どうやらそれすらも見当違いである

こういうことになりはしませんか?なんだか寂しい気持ちになるのは、私だけでしょうか。どう転がっても、良い結末にはならない。

これも知識不足から来るような感じがしますよね。基本的には「富士宮市」と「小山町」がちょっと特殊な傾向はあります。それでも「問18」を見てわかるように、特に一致しないのは「富士宮市」ですね。まぁ一致すれば良いというものでもありませんが。

また横の説明も少しおかしいです。"富士宮市で「市長の名前が」…(中略)が他の市町より高い"とありますが、御殿場市のほうが17.3%で高いので、一体何処を見ているのやら…と思います。

でも富士山には親近感がありそうなんですよね。富士山ネットワーク会議のアンケートから導き出された富士宮市民の気質は、以下のようにまとめられます。

- 富士山に関わる物事・事象へのアンテナはある

- 「連携を必要とする物事」に賛同しない層の意見のアクが強め(少数派の反グローバリズム的志向が強い)

- 地域アイデンティティーが無い(と推察される)

- 知識不足・イメージ先行型

- 「生活圏の一致」と「文化・歴史」の棲み分けがはっきりしていることから、意識の境界線が明確である(サバサバしている?)

- 文化人類学な意味での「文化」の軽視傾向

- 財政状況がとてつもなく悪いと思っている

これを博物館構想と結びつけた時、"かなり相性が悪そうだ"と言うことは許される範囲でしょう。ただこれは市民の知識不足が主要因であると思われるため、当然是正すべきは市民の方でしょう。富士宮市民は「ネガティブな方にベクトルを持っていく天才」と言えそうです。私個人としては、その種の人々と積極的に関わりたいとは思いません。

富士宮市が本当に博物館を作りたいのであれば、実はこちらの方面からアプローチをする方がよっぽど早い。博物館の必要性を語るのではなくて(それも必要であるが)、市民個人の立ち位置を気づかせてあげる必要性がある。

つまり「①財政状況は特段悪くない」「②(あなたの)地域史の知識はかなり限られたものである」ということを直接的ないし暗に伝える必要性がある。10年、20年、30年、40年、50年、60年住んでいようが、自分から物事を調べない人は全く知見が深化していかない。増えるのは"驕り"だけである。なのでそもそも廃校予定かどうかも調べず廃校予定前提で質問するのであり、有り難い情報を得ても驕りから素直に受け入れられないのである。

ちなみにであるが、財政状況については『岳南朝日新聞』が毎年4月に特集を組むことが多く、紙面で「財政状況は特段悪くない」という帰結を示している。また富士宮市の広報でも特集が組まれていることがあり、やはりそれらは示されている。つまり、自分で物事を調べられない上にそれらもスルーし、その上で事実と異なる考えを持っているということになる。事実に辿り着く力が致命的なまでに欠如しているのであろう。

- 富士宮市民の歴史知見の問題

まず、昨年催された「全国高校生歴史フォーラム」の応募タイトル一覧を見てみましょう。

ここに「富士氏による富士宮地域の支配とその性質の変化~富士山本宮浅間大社大宮司・富士氏の盛衰に着目して~」という研究があります。これは静岡県立富岳館高等学校によるものです。富士宮市で「歴史」と言えば、やはり富士氏が想起されると思います。

ここで一旦立ち止まって考えてみましょう。もしあなたが、高校生の研究の対象にもなった「富士氏」を知らなかったとします。その場合、あなたはお世辞にも"地域のことを分かっている"と言える位置づけにはありません。

勿論、歴史に対する知見がなければ博物館構想に対する意見を述べてはいけないというわけではありません。むしろ、全く問題ないでしょう。しかし仮に相応の年数住んできて富士氏という存在自体を知らないとなると、何か抜けているといいますか、物事や知見を吸収する中で多様性は無さそうだと言っても過言ではないと思うのです。であればそのような層からの意見は如何ほどのものであろうか、と思わざるを得ないわけです。私はそんなに立派なものであるとは思えません。むしろそのような人々こそ、博物館等から知見を吸収する意義があるとさえ思えます。

「歴史」という言葉を聞いて、堅く構える必要性は全くないでしょう。あなたの日常生活や地域の何気ない文化から考えても良いのです。

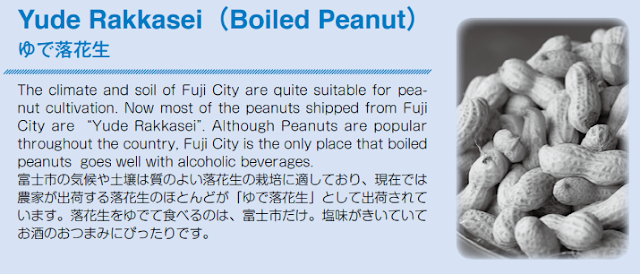

例えばこれは富士市のHPから取得したものですが、本文にあるように落花生をゆでて食べるのは本当に富士市だけでしょうか?あなたの家庭や親戚の食文化を考えてみましょう。

何気ないことですが、もうあなたは「文化に対する考察」をしたことになりはしませんでしょうか?実際なっていると思いますし、本当に小さいところから考えてもよいと思うのです。

- 「歴史」をめぐる環境の問題点

「郷土史博物館構想地域説明会の質疑応答に対する意見、西・柚野公民館編」で詳細を記したように、過去に山梨県側の学芸員により富士宮市の歴史が不当に低く評価される風潮がありました。無論こんなことは、一般市民が知るところではないでしょう。しかしここで重要なことは、"人員・研究の有無は人々が思う以上に多くの影響をもたらす"ということです。

単純に媒体等で研究報告をするためには、「材料および人員」が必要となります。その「材料」と「人員」は、勝手に湧き出てくるものではありません。これを成立させるためには、少なくとも以下の環境が必要となります。

- 材料:歴史史料の保存・収集・活用の体制

- 人員:学芸員の雇用

- 場所:研究するための物理的な場所

これらが富士宮市は整っていないため研究がかなり遅れていたという事実があり、県外の博物館の企画展等の報告や外部の研究者の研究報告等でなんとか賄われてきたというのが実際のところです。富士宮市の内側からの成果は、特に富士山に関しては、限られたものであったと評価するしか無いと思います。なので「好き勝手言われる状況を許していた」とも言えるわけです。

富士山が世界文化遺産に登録されてから10年が経過しようというところですが、波及効果として構成資産に多くの観光客が来訪しています。この構成資産の選定ですが、以下のように言うことができます。

構成資産は、確実に研究の有無に左右されている

これは間違いないと思われ、また正常なメカニズムとも言えると思うのですが、その証左として

富士市には単独の構成資産がない

という事実が挙げられます。そもそも富士市は、構成資産になり得る資産自体があまりありません。そして、富士山に関わる研究も進んでいませんでした。それを富士市も重々承知していて、世界文化遺産登録運動の最中に研究を加速させましたが、構成資産選定には漕ぎ着けませんでした。私には"これ以上は難しいだろう"というレベルで研究を加速させているように見えましたが、やはりそれでも手が届かない。そういう世界なのです。

ですから、富士宮市は危なかったのです。外部の研究がなければ、構成資産もかなり制限されていたことは言うまでもありません。例えば「白糸の滝」も、実際のところは"指定されて当たり前"ではないのです。この辺りを市民は全く誤解していると思います。

白糸の滝には、富士講碑が存在しています。そしてそれを描いた近世の絵図も残っており、それを指摘したのは外部の博物館です。その企画展の図録を拝見したとき、私は感動した。こういう蓄積があって歴史的な価値が認められていくのであり、それが世界文化遺産富士山の構成資産たる故であると言えるのです。白糸の滝に富士講碑がなく、また巡礼地としての側面も見出だせていなかったら、構成資産ではなかったでしょう。

逆にいえば、研究が豊富であれば、構成資産は更に指定されていた公算が大きい。

そして構成資産指定の有無は観光客数にも雲泥の差が出てくるので、こういった地道な研究は最終的に「富士宮市の経済」にも貢献したと言うことができる訳です。しかもこの傾向は永年続くため、とてつもない貢献をしたことになります。そればかりか、TV等のマスメディアへの露出にも大きく影響しており、これは研究の賜物といって相違無い。富士宮市民は、この部分に対する意識・評価が相当に低い。"歴史学"を正しく評価できていないと思います。

また以下は国土交通省HPにある資料ですが(富士山観光交流ビューロー作成)、富士宮市の構成資産の存在によって、富士市も恩恵を受けていると言えると思います。

一部抜粋します。

"その新富士駅も我々は約5億円も負担しているんですけどね…"と言いたい所ではありますが、富士市の「富士山観光交流ビューロー」としてはこういう考え方のようです。

博物館の存在は、研究体制の確立も意味します。間違いなく、促進させることになると思います。勿論すべての人が歴史を嗜む必要性はないですが、関心が無いとはいえ、これらの可能性すらも率先して断つ必要性は特段無いと考えます。もっと分かりやすく換言すれば

経済・観光への貢献、アイデンティティー形成の芽を潰さないでほしい

という言い方も出来ると思います。そもそも富士宮市の優位点を見出そうとする活動に対し、富士宮市民側が否応無しに制限しようとするのは、寂しいものがあります。単純に寂しい話だと思いますし、寂しい人だと思います。研究は、一般に思われるより多くの分野に影響・波及するのです。

- 行政側の問題点

行政側の問題点も見過ごすことは出来ないでしょう。行政側の問題点は

アイデンティティーを形成する試みの無さ、歴史コンテンツの非力さ

まさに此処にあると、私は考えます。富士宮市教育委員会の方針を見れば、自ずからその姿勢も見えてくるというものです。大宮城も、表立ってアピールする試みはないです。富士宮市のこれまでの歴史の中で、行政側から「大宮城」というワードが出された絶対量が圧倒的に少ない。本当に近年になってからです。そりゃ、市民も殆どの人が知らないわけですよね。

他に一例を挙げれば、富士宮市の歴史的特産物である「富士海苔」もそうです。

辞典にも掲載される我が市に関する固有名詞が勝手に法人名にされてしまっていることに、行政や市民は何も感じないのであろうか?または手を打たないのか?

行政側にそもそも市の財産を守ろうという姿勢が見えないし、それではアイデンティティーを生む体制があるようにも思われない。これでは、市民(私)も協力しようという気持ちにはなれない。過去にこんな記事がありました。

「富士山」商標権活用を 富士宮市、取得管理を支援(静岡新聞Web版2013/8/15)

ただ、富士山関連の商標は既に多くが登録されている。工業所有権情報・研修館(東京都)が提供する特許電子図書館の統計によると、「富士」「富士山」と銘打った商標は出願中を含めて160件に上る(7月18日現在)。市商工振興課の担当者は「富士山の地元でできるだけ商標を取り、活用するのが理想的。高まる需要に応えていきたい」と知財戦略のてこ入れを図る。(抜粋)

…結論から言えば、全く動けていない。また「富士海苔の歴史」で記したように、民間が法人名や屋号を定める際に既存の固有名詞であるのかは一応の考慮がなされると思われるが、富士宮市が他が存在に気づく余地さえも提供できていないという問題がある。

そもそも富士海苔と検索しても、行政側のそれは一切出て来ません。他のあらゆる歴史キーワードにおいても、殆どそんな感じです。「富士氏」とか「富士金山」と検索しても、富士宮市のHPが出てくるということはまず無いです。コンテンツの「質」と「量」が酷すぎます(近年のものは除く)。

UIも見るに堪えない程で、全く見せる気がありません。内容に関しても、近年以外のものは基本的に眉唾ものです。また富士宮市のHPや刊行物でしか見かけないような用語も多く、かなり精査が必要であると感じています。例えば「首標」という言葉が用いられていますが、これも不思議な言葉のように思う。「元富士大宮司館跡」等もそうです。そういうところも抜本的見直しが必要であると感じています。

そもそも富士山ネットワーク会議のアンケートより、市民の中に富士山に対するアンテナが確かにあることが知られるのだから、行政側のアプローチが不足していると言える。

富士宮市議会議員もただ反対するのではなく、これらに類することを是正するなり、何か生産性のある提案でもしてみたらどうだろうか。

これらを総括して有り体に言えば「歴史に興味を持ってもらうための工夫が認められない」と言えます。近年はかなり変わってきていますが、従来のそれがあまりにも酷すぎました。ちなみに「工夫が認められない」の対象には、市議会議員も含まれます。

歴史に興味を持ってもらうための工夫こそ限られたものではありましたが、文化課もしっかり動いてはいます。例えば1993年時点で既に村山口登山道の調査報告書を出しています(このような報告書は定期的に刊行されています)。私も手に取って読みました。

富士山世界文化遺産協議会「富士山-信仰の対象と芸術の源泉ヴィジョン・各種戦略」という資料に、2014年時点における各登山道の調査報告書の発行状況が一覧化されている。

|

ここから、1993年時点で学術的調査を行っている村山口はむしろ先進的であると言える。

TV等で「近年村山の登山道が発見された!」との言い回しで伝えられることがありますが、全くの事実無根です。文化課は確かに動いていて、当時より村山口登山道がしっかり認識されていたという事実は、全く揺らぐものではないと思います。

この事実は富士宮市の歴史年表に「50周年記念事業として村山口登山道の調査を行った」として明記されるべきだと思います。こういう所からもどんどん歴史は改変され得るのです。「歴史」はあらゆる角度から常に脅かされています。上で挙げた「ゆで落花生」もそうです。であれば、それを是正する存在として博物館は有効であることは間違いないと思います。

---追記---

以下では財政分析を記していこうと思います。「富士山ネットワーク会議」に加盟する4市1町の、アンケート年度(H23年度)を含む5年分の各指標について記します。「財政力指数」「実質収支比率」「経常収支比率」「財政健全化比率(実質赤字比率・ 連結実質赤字比率・実質公債費比率・ 将来負担比率」を記します。

<財政健全化比率>

これらの項目は財政規模の余裕を表すものではなく、健全性を示すものとなります。

| 自治体(実質赤字比率) | H19年度 | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 |

|---|---|---|---|---|---|

| 富士宮市 | 12.26 | 12.26 | 12.08 | 12.05 | 12.04 |

| 富士市 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.26 | 11.26 |

| 御殿場市 | 12.57 | 12.54 | 12.57 | 12.63 | 12.62 |

| 裾野市 | 12.75 | 12.72 | 12.88 | 13.19 | 13.22 |

| 小山町 | 14.61 | 14.73 | 14.85 | 14.80 | 14.83 |

財政再生基準は20.00です。小山町の数値は少し悪いですが、基準から考えれば全く問題ありません。他は類似していると言えます。

| 自治体(連結実質赤字比率) | H19年度 | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 |

|---|---|---|---|---|---|

| 富士宮市 | 17.26 | 17.26 | 17.08 | 17.05 | 17.04 |

| 富士市 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 16.26 | 16.26 |

| 御殿場市 | 17.57 | 17.54 | 17.57 | 17.63 | 17.62 |

| 裾野市 | 17.75 | 17.72 | 17.88 | 18.19 | 18.22 |

| 小山町 | 19.61 | 19.73 | 19.85 | 19.80 | 19.83 |

財政再生基準は30.00です。小山町の数値は少し悪いですが、基準から考えれば全く問題ありません。他は類似していると言えます。

H19年に夕張市が財政破綻した際の連結実質赤字比率は「739.45」(H19)でした。

| 自治体(実質公債費比率) | H19年度 | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 |

|---|---|---|---|---|---|

| 富士宮市 | 15.9 | 15.3 | 13.5 | 12.2 | 11.0 |

| 富士市 | 9.7 | 8.6 | 7.9 | 7.4 | 6.5 |

| 御殿場市 | 10.8 | 10.4 | 10.2 | 10.6 | 11.7 |

| 裾野市 | 8.3 | 7.7 | 7.9 | 9.1 | 9.8 |

| 小山町 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 13.9 |

早期健全化基準は25.0です。H19年に夕張市が財政破綻した際の実質公債費比率は「39.6」(H19)でした。

| 自治体(将来負担比率) | H19年度 | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 |

|---|---|---|---|---|---|

| 富士宮市 | 128.7 | 100.1 | 92.1 | 66.7 | 54.9 |

| 富士市 | 46.8 | 49.6 | 52.4 | 51.9 | 50.8 |

| 御殿場市 | 107.9 | 93.3 | 87.8 | 94.3 | 100.3 |

| 裾野市 | 15.7 | 9.2 | 負または0 | 1.9 | 12.8 |

| 小山町 | 94.8 | 94.6 | 105.0 | 110.5 | 113.7 |

早期健全化基準は350.0です。H19年に夕張市が財政破綻した際の将来負担比率は「1237.6」(H19)でした。裾野市の数値がとてつもなく良好であると言えます。

これらの結果から、総合的に裾野市が極めて優秀であると言えます。財政健全化比率でみた場合、裾野市に軍配が上がると思います。

この結果から富士宮市の財政は健全であることが分かり、「財政がとてつもなく悪い」と思っている人はそもそも誤認であるということが分かります。

<財政比較分析表等>

以下の項目らは財政の"体力"や"柔軟性"を示す指標となってきます。

| 自治体(財政力指数) | H19年度 | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 |

|---|---|---|---|---|---|

| 富士宮市 | 0.96 | 0.98 | 0.95 | 0.93 | 0.91 |

| 富士市 | 1.17 | 1.15 | 1.15 | 1.09 | 1.05 |

| 御殿場市 | 1.14 | 1.16 | 1.15 | 1.09 | 1.02 |

| 裾野市 | 1.54 | 1.60 | 1.53 | 1.33 | 1.13 |

| 小山町 | 1.11 | 1.12 | 1.08 | 1.02 | 0.97 |

この「財政力指数」こそ、一般で言うところの"財政が良い"の指標となります。一見して分かるように、裾野市が抜きん出ています。私が調べたところによりますと、富士宮市はH2年度、H4年度、H5年度に1.0を超えています(1.0を超えると地方交付税不交付団体=財政優良団体です)。

小山町は少なくとも1975年度(S50年)から2005年度(H17年度)にかけて不交付団体になったことが1度も無いのですが、上の表では超えてきているため、財政は改善傾向にあると言えると思います。各数値は3ヵ年の平均値が決定値であるため、本当にこの辺りで財政が改善してきているのでしょう。

| 自治体(実質収支比率) | H19年度 | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 |

|---|---|---|---|---|---|

| 富士宮市 | 6.0 | 7.5 | 10.8 | 8.6 | 6.9 |

| 富士市 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.8 | 5.6 |

| 御殿場市 | 7.4 | 8.5 | 5.4 | 4.4 | 3.7 |

| 裾野市 | 5.9 | 10.6 | 11.9 | 8.3 | 8.7 |

| 小山町 | 3.8 | 2.1 | 2.4 | 1.6 | 1.4 |

小山町の実質収支の割合は低いということになり、場合によっては少し危惧されます。他は振り幅としては認められる範囲でしょう。

| 自治体(経常収支比率) | H19年度 | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 |

|---|---|---|---|---|---|

| 富士宮市 | 89.4 | 88.7 | 88.0 | 85.2 | 84.4 |

| 富士市 | 75.7 | 77.4 | 77.1 | 78.6 | 77.1 |

| 御殿場市 | 77.7 | 77.6 | 79.8 | 81.7 | 82.8 |

| 裾野市 | 67.5 | 68.5 | 79.0 | 88.6 | 90.7 |

| 小山町 | 78.6 | 81.5 | 83.3 | 79.8 | 79.2 |

比較的差異がないという印象です。

これらを調べてみると、一体どの部分をもって「財政が悪い」としているのかが全く分かりません。むしろ、全国的に見れば各自治体ともに優良団体であるとさえ言えると思います。そもそも富士市と富士宮市でそれほど差異があるようにも思われない。全国の多くの自治体が、この数値を羨むでしょう。

また総合的に見れば"裾野市の財政状況が良い"と言えるわけであるので、やはり富士宮市民は勘違いしているということになります。もはや、同じ空間を同じ時間軸で生きているようには思われない。「何と戦っているのか…」と、不思議にすら思うものです。

---追記終わり

- おわりに

このように富士宮市の「歴史」は、あらゆる角度で何らかの"望ましくない事態"に晒されてきました。現在進行系でもそうです。これが現実です。

私としては「この状態をなんとしても是正しない」という活動や考えは生産性が無いと感じていますし、図らずともこの状態を支持するような状況の人が居たら、それはそれで不幸だとも思います。むしろエネルギーを「望ましい状態」に寄与する方向に使ったら、何かしらの成果物は出てくるでしょう。博物館構想は、その一手ないし起爆剤にはなると思います。

そして私の現在の立場としては「条件次第で賛成」です。このブログを始めたきっかけでもありますが、富士宮市民が歴史に興味を持ってくれるようになれば、これ程嬉しいことはないです。富士宮市が持つ他市にない強みは「歴史(の逸話の多さ)」です。これは間違いないです。それを忘れないで下さい。

0 件のコメント:

コメントを投稿